後期高齢者医療の資格確認書について

(重要)資格確認書の交付における暫定的な運用の延長について

令和6年12月2日以降、「75歳の年齢到達や転入により新規で資格を取得された方」や「現行の保険証の券面事項に変更が生じた方」には、令和7年8月の一斉更新までの間、マイナ保険証の有無に関わらず資格確認書を職権で交付する暫定的な運用としていましたが、マイナ保険証を基本とする仕組みに円滑に移行する期間を確保するため、暫定的な運用の期間を令和8年7月31日までに延長することとなりました。

そのため、令和7年8月の一斉更新ではマイナ保険証の有無に関わらず、申請いただくことなく令和8年7月31日まで有効なカード型の「資格確認書」を被保険者全員にお送りします。

なお、暫定的な運用の終了後は、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を、お持ちの方には「資格情報のお知らせ」を交付します。

| 令和6年12月2日~令和7年7月31日 | 令和7年8月の一斉更新 | 令和8年8月の一斉更新から |

|---|---|---|

| マイナ保険証の有無に関わらず、「資格確認書」を交付※ |

マイナ保険証の有無に関わらず、「資格確認書」を交付 【有効期限:令和8年7月31日】 |

マイナ保険証をお持ちでない方 ➡「資格確認書」を交付 |

|

マイナ保険証をお持ちの方 ➡「資格情報のお知らせ」を交付 |

資格確認書の送付について

以下の対象者に、従来の保険証の代わりとなる「資格確認書」を特定記録でお送りします。個別の申請は不要です。

資格確認書を医療機関等へ提示することで、これまでと同様に医療サービスを受けることができます。

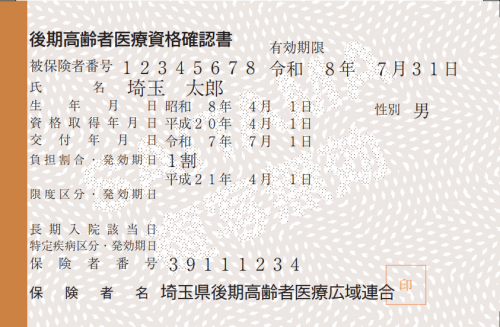

▼資格確認書イメージ図

〔表 面〕 〔裏 面〕

※裏面の住所欄には、ご自身で現住所を記入してください。

新たに75歳になる人

新たに75歳になる人には、マイナ保険証の有無に関わらず、誕生日前までに簡易書留または特定記録で資格確認書を郵送します。

※誕生日当日から使用できます。

有効期限が過ぎた保険証または資格確認書等は、保険年金課または各支所・出張所へ返却するか、ハサミなどで切って処分してください。

住所の変更をした人

埼玉県内で住所を変更

資格確認書を、後日(転入届から1週間程度)、新住所地へ簡易書留または特定記録で資格確認書で郵送します。

埼玉県外から上尾市へ転入

市役所1階12番窓口へ月曜日から金曜日に来られる場合は、手続き後、資格確認書を交付します。以前にお住まいだったところで「負担区分等証明書」や「被扶養者・障害認定・特定疾病証明書」が交付されている場合は、窓口でお渡しください(お持ちでなくても手続きできますが、前住所地へ確認作業があるため、お待ちいただく時間が長くなる場合があります)。ただし、埼玉県内に再転入した場合は、後日(転入届から1週間程度)、新住所地へ簡易書留または特定記録で郵送します。

土曜日に転入届を出された人や、支所・出張所で転入届を出された人の資格確認書は、後日(転入届から1週間程度)、新住所地へ簡易書留または特定記録で郵送します。

※以前にお住まいだったところで、「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」や、「特定疾病療養受療証」の交付を受けていた人は、改めて上尾市で手続きが必要になります。

詳しくは、それぞれのページをご確認ください

「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」について

上尾市から転出

埼玉県内へ転出する人は、手続き不要です。埼玉県外へ転出する人は、「負担区分等証明書」等の必要書類を交付しますので、転出届出後に市役所1階12番窓口へお越しください。交付した書類は、転入手続き後に新しい住所地の後期高齢者医療保険の担当へ提出してください(書類がなくてもお手続きできる場合があります。転入先の市町村へ確認してください)。

※古い保険証または資格確認書等は、異動日が過ぎたら保険年金課または各支所・出張所へ返却するか、ハサミなどで切って処分してください。

引っ越しワンストップサービスを利用して埼玉県外へ転出

引っ越しワンストップサービス(マイナンバーカードをお持ちの方が利用できる住所変更手続き)を利用して埼玉県外へ転出する人は、届け出された「転出日」で埼玉県後期高齢者医療制度の被保険者資格を喪失します。新しい住所地に届け出される「転入日」からは、新しい住所地の都道府県後期高齢者医療制度の被保険者となります。

※施設入所のために転出される場合、引き続き住所を変更する前の都道府県後期高齢者医療保険の被保険者となる場合がありますので、不明な人は直接、お問い合わせください。

次の人は、後期高齢者医療保険(12番)窓口へお越しください。

1.転出先の健康保険手続を早く行いたい人

「負担区分証明書」等の必要書類を交付します(なくても転出先でお手続きできます)。

2.上尾市での保険料の精算を早く行いたい人

納付書を発行、または還付依頼書をお渡しします。

保険証・資格確認書の負担割合について

保険証または資格確認書には、医療機関などで受診する際の窓口負担割合が記載されています。

この割合は、世帯状況(医療を受ける月の初日)と前年の市・県民税の課税所得(医療を受ける月が1月から7月の場合は前々年所得)に応じて判定します (表1参照) 。

窓口負担割合の見直しについてのページをご確認ください。

現役並み所得者(3割)でも特例として収入を考慮した再判定の基準が設けられています (表2参照) 。

|

自己負担割合 (世帯単位) |

判定基準 |

|---|---|

1割 |

3割および2割の判定基準に該当しない |

| 2割 |

次の条件すべてに該当する |

| 3割 |

市・県民税課税標準額が145万円以上の被保険者がいる |

※負担割合は、同一世帯に属する被保険者だけの所得と収入で判定。

| 世帯の状況 | 基準収入額 (必要経費等を差し引く前の収入額の合計) |

負担割合 |

|---|---|---|

| 被保険者が2人以上 | 520万円未満 | 1割または 2割 |

| 被保険者が1人 | 383万円未満 | |

| 被保険者が1人 同一世帯内に70歳から74歳の人がいる |

ほかの世帯員(70歳から74歳の人)を含めた収入が520万円未満 |

資格確認書の交付・再交付

資格確認書の交付申請(兼 任意記載事項併記申請)

以下の事由に該当する人は、資格確認書の交付申請ができます。

※マイナンバーカードを取得していない人、取得しているが保険証利用登録を行っていない人には、申請によらず資格確認書が交付されるため、申請の必要はありません。

(1)マイナンバーカードを紛失したまたは更新中で、有効なマイナンバーカードが手元にない

(2)マイナンバーカードを返納する予定である

(3)解除者等の第三者が被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要があるなど、マイナンバーカードでの受診が困難である

(4)すでに資格確認書の交付を受けているが、任意記載事項についても記載したい

(5)その他(マイナンバーカードによるオンライン資格確認を受けることができない個別事情)

資格確認書の発行が可能かご不明な場合には、事前に高齢者医療担当へお問い合わせください。

※上記事由(3)による申請の場合、初回のみ申請が必要です。次回以降は、自動更新した資格確認書を郵送します。

資格確認書交付の電子申請はこちら → 後期高齢者医療資格確認書 交付申請

※申請にはマイナンバーカードによる電子署名が必要です。また、資格確認書が必要な人と同じ世帯に属する人しか電子申請はできません。

資格確認書の再交付申請

資格確認書の交付を受けた人で、紛失・破損等をした場合には、再交付の申請ができます。

資格確認書再交付の電子申請はこちら → 後期高齢者医療 資格確認書再交付申請

※申請にはマイナンバーカードによる電子署名が必要です。また、資格確認書が必要な人と同じ世帯に属する人しか電子申請はできません。

申請場所

市役所本庁舎1階12番 保険年金課 高齢者医療担当

月曜日から金曜日(祝日を除く)に申請の場合、窓口で即日交付できます。

※必要書類に不備がある場合等、即日交付できない場合があります。

土曜開庁日に申請の場合、後日、資格確認書を作成し住所地へ簡易書留または特定記録で郵送します。

各支所・出張所 (再交付のみ)

申請受領後、後日、高齢者医療担当が資格確認書を作成し住所地へ簡易書留または特定記録で郵送します。

※支所・出張所には、資格確認書を作成する機器がないため、即日交付できません。

持ち物

被保険者本人が窓口に来る場合

- 被保険者本人の身分証(顔写真付きのマイナンバーカード、運転免許証、パスポート等で有効期限内のもの)

※顔写真付きの証明書がない場合は、介護保険者証、年金手帳、社員証、預金通帳など、官公署から発行された書類その他これに類する書類で、氏名および生年月日の記載があるものを2点以上提示してください。

被保険者本人が窓口に来られない場合

同一世帯の代理人が窓口に来る場合

- 窓口に来る代理人の身分証(顔写真付きのマイナンバーカード、運転免許証、パスポート等で有効期限内のもの)

- 交付・再交付を希望する被保険者の身分証(顔写真付きのマイナンバーカード、運転免許証、パスポート等で有効期限内のもの)

※顔写真付きの証明書がない場合は、介護保険者証、年金手帳、社員証、預金通帳など、官公署から発行された書類その他これに類する書類で、氏名および生年月日の記載があるものを2点以上提示してください。

※同じ住所でも、住民票上の世帯が別の場合は、別世帯の代理人となります。

別世帯の代理人が窓口に来る場合

- 窓口に来る代理人の身分証(顔写真付きのマイナンバーカード、運転免許証、パスポート等で有効期限内のもの)

- 委任状(被保険者本人の署名・押印があるもの)

委任状(資格確認書の交付・再交付 等) [PDFファイル/39KB]

※被保険者本人による署名が困難な場合は、担当へお問い合わせください。

※顔写真付きの証明書がない場合は、介護保険者証、年金手帳、社員証、預金通帳など、官公署から発行された書類その他これに類する書類で、氏名および生年月日の記載があるものを2点以上

マイナンバーカードの保険証利用について

令和3年10月20日から、事前に登録することでマイナンバーカードが健康保険証(被保険者証)として順次利用できるようになります。医療機関や薬局では、必要な機器が順次導入され、受付窓口等でマイナンバーカードをカードリーダーにかざすことにより、医療保険資格の最新情報をオンラインで確認できるようになります。ただし、オンライン資格が導入されていない医療機関等では、これまで通り健康保険証が必要となります。

詳しくは、オンライン資格確認とマイナ保険証のページをご確認ください。