HPV感染症(子宮頸がん)予防ワクチン

HPV感染症(子宮頸がん)予防ワクチン定期予防接種

HPV感染症(子宮頸がん)予防ワクチンは様々なHPV(ヒトパピローマウイルス)のうち、子宮頸がんの約50~90%の原因とされているウイルス感染を防ぐことで、子宮頸がんの発症や死亡の減少が期待されています。

厚生労働省が作成したリーフレット等をよくお読みいただき、接種の有効性とリスクを十分にご理解いただいたうえ、お受けください。

HPVワクチン接種対象年齢のお子様およびその保護者向けリーフレット(概要版) [PDFファイル/2.77MB]

HPVワクチン接種対象年齢のお子様およびその保護者向けリーフレット(詳細版) [PDFファイル/3.7MB]

対象者

(1)小学校6年生から高校1年生相当の女子(標準的には中学校1年生)

(2)平成9年4月2日から平成21年4月1日生まれの女子のうち、令和4年4月1日から令和7年3月31日の期間にHPVワクチンを1回もしくは2回接種している人

※(2)の対象者は下記をご確認ください。

ワクチンの種類

以下の3種類のHPVワクチンのうち、いずれかのワクチンを接種します。(筋肉内注射)

・サーバリックス(2価ワクチン)

・ガーダシル(4価ワクチン)

・シルガード9(9価ワクチン)

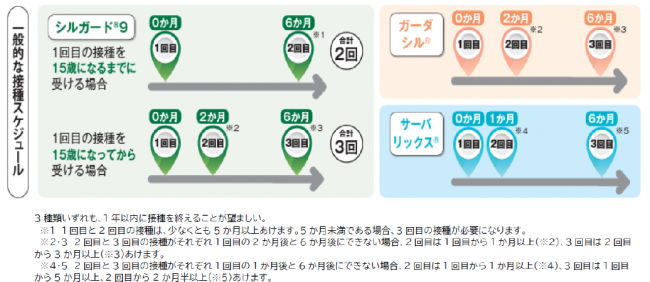

接種回数および標準的な接種間隔

・サーバリックス(2価ワクチン):1か月の間隔をおいて2回接種した後、1回目の接種から6か月の間隔をおいて1回。

・ガーダシル(4価ワクチン):2か月の間隔をおいて2回接種した後、1回目の接種から6か月の間隔をおいて1回。

・シルガード9(9価ワクチン):<1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合(小6から14歳)>

1回目と2回目の接種は少なくとも5か月以上あけます。5か月未満である場合、3回目の接種が必要になります。

<1回目の接種を15歳になってから受ける場合(15歳の誕生日以降)>

2回目の接種は1回目接種の2か月後、3回目の接種は1回目接種から6か月後の3回接種となります。

※いずれのワクチンも原則、同一の種類のワクチンで接種を完了させます。

※医療機関によって取り扱いのあるワクチンが異なるため、ワクチンの種類については、接種する医療機関へご確認ください。

※キャッチアップ接種の接種回数・接種間隔につきましては、下記をご確認ください。

【標準的な接種方法をとることができない場合】

以下の方法で接種することができます。接種医と相談の上、接種スケジュールをご検討ください。

| 標準歴な接種方法をとることができない場合の接種方法 | |

|---|---|

| サーバリックス(2価ワクチン) |

1月以上の間隔をおいて2回行った後、1回目の注射から5月以上、かつ2回目の注射から2月半以上の間隔をおいて1回。 ➡ 最短5か月で完了 |

| ガーダシル(4価ワクチン) |

1月以上の間隔をおいて2回行った後、2回目の注射から3月以上の間隔をおいて1回。 ➡ 最短4か月で完了 |

| シルガード9(9価ワクチン) |

1月以上の間隔をおいて2回行った後、2回目の注射から3月以上の間隔をおいて1回。 ➡ 最短4か月で完了 |

接種方法

以下の接種場所に載っている上尾市委託医療機関等へ直接予約の連絡を入れてください。

接種時は、母子健康手帳、氏名・住所・生年月日が確認できるもの(マイナンバーカードなど)、子宮頸がん予防ワクチン接種予診票(健康保健センター、こども保健センター、支所・出張所、市役所こども家庭保健課、市内委託医療機関にあります)を持参してください。

接種場所

HPV感染症(子宮頸がん)予防ワクチンに関する相談窓口

●接種後、健康に異常があるとき

まずは接種を受けた医師、かかりつけの医師にご相談ください。

●HPV感染症(子宮頸がん)予防ワクチンを含む予防接種、インフルエンザ、性感染症、その他感染症全般についての相談

感染症、予防接種相談窓口 電話: 0120-469-283 午前9時から午後5時(土日祝日、年末年始を除く)

●予防接種健康被害救済制度

定期予防接種を受けて重篤な健康被害が発生し、認定された場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。

リーフレット「予防接種健康被害救済制度について」(厚生労働省)

予防接種後副反応による健康被害が発生した場合は、健康保健センターまでご相談ください。